【オナホ文学】 被虐のアリューネ~忘我~ 「輪廻の物語編」

¥0

税込

商品コード: hop87-bungaku

オナホの世界観をより楽しめる「オナホ文学」の世界へようこそ

オナホ文学とは

「オナホ文学」とはオナホールに込められた世界観をより楽しむために製作された大人の文学です。

小説?ラノベ?芸術?

いえ、オナホです。

熱可塑性エラストマーです。

大人が作りたがる定義なんて原材料と一緒に加熱してしまいましょう。

|

【今回の対象品】 被虐のアリューネ~忘我~ ※「悲劇のプロローグ編」未読の方は本編を読む前に前編をご覧ください。 |

序章

序章

淫スパニア公国の城内では決起集会が行われていた。

アリューネがアビスにプロイセンへの先行隊に入るよう命じた翌朝のことである。

ガイザルが用意した兵はアビスを含めて百人程度。

数万の軍勢を率いるプロイセン相手にあまりにも少なすぎる数。

それもそのはずである。

ガイザルは初めからこの戦いに勝利を求めていない。

アビスを戦場へ向かわせることで名誉の戦死として処理する傍ら、アリューネに再び夜の公務に専念させるためである。

ガイザルの思惑とは裏腹にアリューネは集まる先行隊の兵士を前に口上を述べていた。

「これから戦地に向かわれる皆様に、私は何を申し上げたらいいのかわかりません。ですが、ひとつだけわがままを言わせて頂けるならこう申し上げます。必ず全員生きて戻ってきてください。この国に残す家族のため、また自分のため、そしてわたしのために。どうかこのわがままを許してください。皆様の代わりに戦うことすらできないこの愚かなわたしのために」

一呼吸おいて、歓声が城中に響き渡る。

あのアリューネ姫が自分たち一兵士にそこまでの期待と温情を頂けるとは、天にも昇る勢いである。

誰もがお互いに抱き合い、そして淫スパニア公国の国旗を空高く突き上げて雄叫びを上げる。

アリューネが口にしたことはもちろん本心である。

それゆえに兵士たちの心に見事に突き刺さり、士気はうなぎのぼり。

改めてこの国のアリューネに対する心酔の高さがみてとれた。

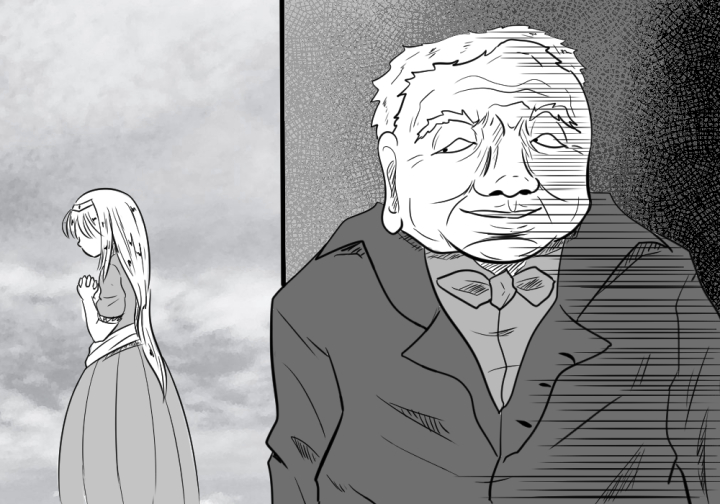

ガイザルはその様子を強かな笑顔で見守り、アリューネとアビスの表情を交互に見極めた。

アビスはアリューネとの約束を果たすために。

アリューネもまたアビスとの約束を思い出し、その小さな両手を胸の中で重ね合わせた。

「それではこれより、プロイセンに向かい進軍する! 各隊つづけー!」

先行隊の隊長が号令をかける。

その合図とともに、百人の兵士が一斉に城の外に向かい歩きはじめた。

アビスもまたそれに従い、アリューネに背を向ける。

アリューネはもはやかける言葉を持たない。

ここで引き止めてしまえば昨夜の約束が嘘のように散ってしまう。

叫び出したい気持ちを抑え、アリューネは心の中で祈った。

無事、アビスが帰ってきますように――と。

ガイザルはそんなアリューネの姿を見てほくそ笑む。

何も知らないアビスはアリューネのために戦果をあげようと胸に誓う。

それぞれがそれぞれの思惑を胸に秘めながら、悲劇は幕を開けた。

誰も止めることのできない悲劇の幕が――

第一章

進軍一日目。

淫スパニア公国からプロイセンまではおよそ三日程度。

今回は奇襲のため、プロイセン軍が動くよりも早く戦場へ向かっている。

この調子でいけばプロイセン側の軍が整うまでにたどり着くことができるだろう。

こちらは少数精鋭なので機動力は上々、さらに奇襲となれば相手側の混乱も予測でき、うまくいけば短期決戦も可能である。

兵士の中にこの戦いを怖れるものは誰一人いなかった。

「お前ら、今日はまだ一日目だが油断せずしっかり英気を養え。持ってきた兵站にも限りがあるからな。無駄遣いするなよ」

隊長が号令をかける。

野営のため、各小隊が陣地を形成する。

その中にはアビスの小隊も含まれていた。

「アビス。お前、姫様となにかあったろ?」

「え、な、なにもないよ」

無駄遣いするなと言われていた酒をさっそくかっくらいながら仲間の一人が声をかけてきた。

アビスは咄嗟のことでどう話していいかわからない。

「お前はいいよな。姫様によく呼ばれるし、俺なんてまだ一言も会話したことねぇぞ」

「そうだ。そうだ。アビスは卑怯だ!」

「そ、そんなことないと……思うけど」

悪酔いしてるのか、やけにからんでくる仲間にたじろくアビス。

それだけアリューネはみんなにとって憧れの的であり、命を投げ売ってでも守りたい存在なのである。

アビスはそれが誇らしくて嬉しいけれど、自分だけの姫じゃないことに心が複雑だった。

この戦いで誰よりも戦果を上げることができれば、必ず姫様と結婚できる。

そうすればこんなもやもやとした思いはしなくてすむだろう。

アビスは期待と不安を胸に仲間たちとともに眠りについた。

翌朝。

進軍二日目。

疲れを知らない先行隊は予定よりも早くプロイセンの近くまでやってきた。

予定ではもう一日かかるだろうと思われたが、兵士たちの士気の高さは本物で、誰もがアリューネのために活躍したいと目を輝かせている。

およそ戦争に向かうものたちの目ではない。それは褒美を前にした飢えた獣のようですらあった。

「よし。今日はここで夜まで待つ。予定より早いが、このまま一気にプロイセンに攻め入る。夜になって警備が手薄になったところを全員で突撃するぞ。プロインセンの兵士を見つけたら一人残らず皆殺しにしろ」

隊長のその言葉に誰もが首を縦にふった。

敵の近くまで来ているため大声をあげることはなかったが、身震いが鳴り止むことはなかった。

アビスも隊長の言葉につられるように拳を高く振り上げていた。

「お前この戦いが終わったらどうするんだ?」

仲間内の一人が声をあげた。

アビスはその声に振り返る。

「そうだな。俺は姫様に告白しちゃおっかなー」

冗談とも本気ともとれるその発言にアビスが敏感に反応した。

「ひ、姫様にそんなこと言ってもきっと相手にしてくれないよ」

「おぉ? アビスゆうじゃねぇか。確かに姫様は誰もが憧れるお嬢様だもんな」

「気持ちはわかるぜアビス。お前も告白してぇえんだろ?」

「アビスにはまだ早いって。俺らより全然年下じゃねぇか」

「ちげぇねぇ。ガッハッハッハッ!」

みんながアビスをからかうので、アビスは顔を真っ赤にした。

それでもからかい続けると、アビスは我慢できずにこう叫んでいた。

「ぼ、僕はこの戦いが終わったらアリューネ様と結婚するんだ!」

その場がしーんと静まりかえる。

アビスの周りだけではなく、他の兵士たちも一気にアビスに振り向いた。

しまったと思った時にはもう遅かった。

隊長がアビスを叱りつけようしたその瞬間――

「がははははっははは!」

「おもしれぇ! いいぞ! もっといえ!」

「こいつは傑作だ! こんなところにバカがいた!」

「よっ! アビス! お前が一番だぜ!」

「姫様もすみにおけないねぇ。こんないたいけな少年を弄んで」

誰もがアビスのその一言を真剣に受け止めなかった。

隊長は止めるのも馬鹿らしくなったのか好きにさせている。

アビスだけがみんながなんで笑っているのか理解できていない。

こんなに真剣なのに誰もがそれを信じていない。

それどころか馬鹿にさえしている。自分の正直な思いを、アリューネとの約束を馬鹿にされたようでアビスは激しい怒りを覚えた。

けれど、その怒りを仲間にぶつけても仕方がない。

これから命をかけた戦争が始まる。鬱憤を晴らすなら戦場だ。

ここにいる誰よりも戦果を上げて必ずアリューネと結婚する。

アビスの闘志に火がついた。

夜になった。

兵士たちは真剣な面持ちで今か今かと合図を待っている。

アビスも剣を握り締め、今にも飛び出しそうな勢いであった。

「よし。松明を用意しろ。城門の見張りは私が始末した。あとは松明を投げ入れ、火がつくと同時に城内へ突撃する。ガイザル殿の話では今回我が国を標的にした首謀者がいるとのことだ。そいつを始末したら引き上げだ。援軍を呼ばれてしまえばいくら我々でも対処できなくなるだろう。その前に撤退する。いいな」

隊長の的確な指示に全員が無言で頷いた。

やがて数十人の兵士の手に松明の火が灯る。

隊長の合図とともに松明が城の中に投げ入れられた。

城の中から叫び声が上がる。火はみるみるうちに燃え上がり、城内はパニックに陥った。

「今だ! 突撃ぃいいいいいいいいいいいい!」

隊長の掛け声とともに兵士が一斉に流れ込む。

何の準備もしていなかったプロイセン軍の兵士は目を丸くして城門から入ってきた淫スパニア公国軍の兵士たちに次々と殺されていく。

アビスも一人、二人、また一人と破竹の勢いで切り捨てていった。

まさに鬼気迫る勢いであった。

「うわああああああああああ! なんだこいつら一体どこから!」

「くそっ! きいてねぇぞ! こんなにはやく来るなんて!」

「おい! 誰か兵士長に報告しろ! このままじゃ……ぐあぁああ!」

「だめだ。誰も状況についていけてない。そうだ。兵士長に……」

まさに阿鼻叫喚。

圧倒的数のプロイセン軍の兵士たちが、みるみる内に数を減らしていった。

寝込みを襲われるものがほとんどで、自分が死んだことにすら気づいていないものさえいた。

なおかつ放たれた炎の勢いが凄かった。

城内は煙と火が蔓延し、視界も悪い上に、敵か味方の区別さえつかなかった。

ものの三十分で勝敗は目に見えたと思われた次の瞬間――

「ブオオオオオオオオオオオオオ! ブォオオオオオオオオオオ!」

けたたましい音とともに、城の外から馬に乗ったプロイセン軍の兵士たちがやってきた。

「よし。予定どおりだな。ガイザルめ。面白いことを考える」

城門の前に来たのはガイザルから事前に進軍のことを聞いていたプロイセン軍の兵士長。

ガイザルはプロイセン軍の兵士長に事前に淫スパニア公国の先行隊が向かうことを伝えていたのである。

もちろんこのことは淫スパニア公国の先行隊は知る由もない。

アビスもまたその一人である。

「蛮族どもめ。根絶やしにしてくれる。かかれ! 城門から出てくるものはみな敵と心得よ!」

もしかしたらプロイセン軍の仲間の生き残りも出てくるかもしれない状況でこの命令である。

兵士の中には多少動揺を覚えたものもいたが、みな兵士長の命令に素直に従った。

これまで破竹の勢いだった淫スパニア公国の兵士たちが次々と殺されていく。

淫スパニア公国軍隊長はどうすればいいのか判断ができずにいた。

しかし、それを知ってか知らずかアビスの行動は早かった。

「うわ。なんだこいつ! 一体いつのまに!」

「おい! こっちにきたぞ!」

「すばしっこいやつめ。くそ! ガキのくせに!」

闇夜に紛れてその小さな体躯はより俊敏に動き回る。

プロイセン軍にひとつ過ちがあったとすればアビスという少年の尋常ならざる決意と闘志。

絶対に生きてアリューネのもとへ帰るという強い意思がそうさせるのか、アビスは次々とプロイセン軍の兵士を殺していく。

やがて、プロイセン軍の兵士長の前に立ちふさがった。

「ほう。ガキのくせにいい目をしている。良かろう。貴様はこの俺が直々に相手をしてやる」

兵士長はそう言って馬から降りると、アビスほどもあるでかい大剣を振り下ろした。

風圧でアビスの体に衝撃が走る。たった一撃。いやかすりでもしたらおそらく命はない。

そう思わせるには十分なほどの威圧であった。

しかし、ここで引くわけにはいかなった。

「僕は、こんなところで死ぬわけにはいかない……絶対にアリューネのもとへ帰るんだ!」

アビスが雄叫びを上げ兵士長に突っ込んでいく。

それと同時に、淫スパニア公国軍隊長が生き残った仲間に合図を送った。

「アビスを援護しろ! アビスが兵士長を倒したら撤退だ! それまで各自アビスに誰も近づけさせるな!」

隊長の判断は的確だった。

全員がアビスのために動き、周りの兵士たちを殺していく。

隊長も自ら剣をふるい、アビスの邪魔をしようとする兵士たちを止めていた。

「なんだこのガキ。一体その小さな体のどこにそんな力がっ!」

兵士長の額に汗が流れる。

何度ふっとばしても立ち上がってくるアビスに恐怖を覚え始めたのだ。

その体はもはやボロボロで立っていることさえ奇跡的に見えた。

なのになぜか勝てる気が一切しない。

こんなクソガキ一人に何をびびっているのか。兵士長はトドメだといわんばかりに大剣を大きく振りかぶった。

刹那――アビスの姿が消える――

いや違う。アビスの背中が見える。

どういうことなのか。理解した時にはもう遅かった。

兵士長の首と胴体は天と地ほど離れてしまっている。

最後に見たのはアビスの背中。

もの言わぬ兵士長の首がその場に転がった。

「アビスが兵士長をやったぞ! 撤退だ!」

誰よりもはやく状況を察知したのは淫スパニア公国軍隊長。

その声を合図に仲間たちはプロイセン軍の馬を奪って一斉に撤退をはじめた。

アビスもその合図とともに兵士長の馬を乗っ取り、そのまま隊長に続いた。

プロイセン軍は一体何が起きたのか理解できていない。

あの兵士長がただのガキに殺された。

その衝撃は計り知れないもので、一瞬で兵士たちの士気が落ちるのがわかった。

誰も逃げようとする淫スパニア公国軍のあとを追うことはなかった。

日が登り始める。

たった一夜にして起こった惨劇はプロイセン軍にも淫スパニア公国軍にも大きな痛手を与えた。

プロイセン軍は戦力の八割を失い、軍をまとめていた兵士長も失ってしまった。

淫スパニア公国軍はもともと兵力は少なかったものの、それでも九割以上の兵士の命が奪われていた。

生き残ったのは隊長とアビスを含む、十人程度であった。

もはや誰も口を開くことはない。

今はただこのまま無事淫スパニア公国に戻れることを祈るだけであった。

アビスも必死だった。でもどこか安堵していた。自分はやったのだ。

あのプロイセン軍の兵士長をやっつけた。これだけの戦果を上げればもう誰も自分を馬鹿にしない。

そして国に帰れば、アリューネとの約束を果たせる。

僕は今やっと幸せに――

「ご苦労だったなアビス」

「え………………?」

アビスの首にひと差しの剣が突き刺さる。

「たいちょ……どう……して」

走る馬の背中からアビスが地面に転げ落ちた。

誰も振り返るものはいない。みな自分が生きて帰ることだけに必死だったから。

隊長だけがアビスの最後の姿を見届けた。

隊長は何事もなかったかのように自分の剣についていた血を拭ってそのまま鞘に納めた。

隊長と生き残りの兵士が淫スパニア公国の城門をくぐった時――

――そこにアビスの姿はなかった。

第二章

淫スパニア公国の民衆は無事帰還した兵士たちを大いに讃えた。

たった十人程度しか帰還しなかったが、戦果はとても大きく、プロイセンに大打撃を与えて帰ってきたのだから今回の進軍は想像以上の結果といえるだろう。

ガイザルもまさかあの兵士たちがここまでやるとは想定外だったが、結果的にプロイセンが弱体化するのなら儲けものだと内心とても喜んでいた。

そして先行隊の隊長を見つけると、無言で合図を送る。

隊長もガイザルの姿を視認し、何も言わず首を小さく縦にふった。

計画は成功だった。すべてガイザルの思惑どおり。その上プロイセンまで巻き込んでこの結果となれば今後の淫スパニア公国も安泰だ。

これで他の国も淫スパニア公国を警戒せざるを得ないだろう。

あのプロイセンをたった百人程度の人間で退けたのだから。

「アビス! アビスはいますか!」

ガイザルの横をものすごい勢いで走り抜ける金髪の少女。

恥も外聞もかなぐり捨てたその行動に文句の一つでもいってやろうかとガイザルは思うが、やめておく。

なぜならもう彼女のもとには愛するものは戻ってこないのだから。

「アビスは……他の皆様は……そんな、たったこれだけしか生きて帰って……」

悲痛な表情を浮かべ、先行隊の前に崩れ落ちるアリューネに隊長がそっと手をかける。

「アビスは……よくやりました。我々はアビスのおかげで生き残れたと言っても過言ではありません。アビスがいなければ全滅でした。こうして無事我々だけでも帰ってこれたのは本当に奇跡です。アビスの献身があってこその偉業。どうか姫様、アビスのことを盛大に弔ってあげてください」

隊長はアビスが身につけていたと思われる淫スパニア公国の国旗を模した腕章をアリューネに握らせる。

もちろんアビスのものではない。適当に落ちていた腕章をアビスのものだと偽って手渡したのである。

「アビス……うそですよね。アビス……そんな……うそ……あ、あ、あぁああああああああああ!」

さすがのアリューネも自然とあふれる悲しみの涙を抑えることはできなかった。

傷つきながらも無事生還した先行隊の兵士たちの前で、そしてそれを見守る民衆たちの前で年端もいかぬ少女のように大泣きした。

誰も止めるものはいない。ある者はアリューネに共感し同じように涙し、またある者はアビスの死を讃え敬礼する。

その場にいるすべての者がアリューネの純粋な涙に感動していた。

ただ一人――ガイザルを除いては。

いまだ涙を止められないアリューネを引き連れて、寝室まで戻ってきたのは侍女のヴィヴィアンである。

ヴィヴィアンは涙でぐしゃぐしゃになったアリューネをベッドに寝かしつけると、彼女が泣き止むのをただ静かに待った。

珍しく扉をノックする音が聞こえたので、ヴィヴィアンが扉を開けると、そこにはガイザルが心痛な面持ちで立っていた。

「姫様、よろしいですかな?」

「………………」

「どうぞ」

何も答えないアリューネに代わり、ヴィヴィアンがガイザルを寝室へ招き入れる。

ガイザルはアリューネが背を向けているベッドのすぐそばにまでやってきた。

「なんと言ってよろしいのやら、姫様。今すぐにとは申しません。我々も数多くの同胞を失いました。気持ちは同じであります。しかしながら、姫様はこの国の希望。民にとっての光です」

ガイザルの言葉を聞いてるのか聞いていないのかアリューネはなにも応えることはない。

ガイザルはそんなアリューネの様子に下卑た笑いを抑えることができそうになかった。

なるべく顔に出ないように、声色に出ないように必死で取り繕いながら続ける。

「姫様、今こそ民に示すときです。この国を守ったのは姫様であると、そして祖国を思って逝ったアビスの遺志を継ぐのです。それは姫様にしかできないことであります。我々には到底務まるものではありません。どうか姫様。アビスのためにもここはひとつ民たちの前で威厳を示して頂けませんでしょうか?」

ガイザルの言葉にアリューネは返事を返すことはなかった。

これ以上は話をしても無駄だなと感じたガイザルはそのまま寝室を出ていく。

あとは少し時間をおいて、アリューネを前と同じように利用できるよう諭していくだけ。

アビスがいなくなった今、もはや何も心配はない。

ゆっくり時間をかけてでも以前のようにアリューネを利用して国を動かせるだろうと、ガイザルは確信していた。

三日後。

プロイセンとの戦争の勝利記念として国をあげた式典が開催された。

無事生き残った先行隊のものたちを称えるとともに、死んでいったものを弔い、民衆たちの心を癒やす大事な式典だった。

アリューネはヴィヴィアンの手伝いのもと、いつもより豪華な衣装に身を包み、式典の壇上へと上がった。

瞳はまだ虚ろだが、自分がやるべきことはわかっているようで、アリューネを見上げる民たちの視線にひとつひとつ気を配る。

そばにはガイザルが付き添っていた。

「姫様……そろそろ……」

ガイザルがそっと耳打ちをするとアリューネは淡々と話し始めた。

「皆様、この度は先の戦で多くの民の命を失ってしまいました。ですが、その者たちのおかげでわたしたちはこうして新たな平穏を手に入れることができました。家族を失った者もいるでしょう。親友、あるいはそれに近しい者を失い途方にくれている人もいるかもしれません。ですが、わたしはこの国の姫として皆様にもう一度だけ酷なことを告げなくてはなりません。立ち上がってください。この国を守るため、また死んでいった者たちのために、あなたがたは今日も明日も生き抜いてください。わたしから申し上げるのはこれだけです」

まるで予め用意された原稿を読まされているかのようにアリューネは心ここにあらずといった表情で話をしたが、逆にそれが真に迫っていたのか、一呼吸の無音のあと、民衆が一斉に声を張り上げた。

それはまるで勝利の雄叫び、これまで常に劣勢であった状況をはじめて打開した喜び、多くの犠牲を払ったものの、それはアリューネも同じ。いやむしろアリューネにとって大事な民は一人でも失いたくないはずだと、みんなは解釈していた。

誰よりもつらいのはアリューネ本人であると。まさに悲劇の姫。そのドラマ性がより強く強調された象徴的な式典となった。

この国のアリューネへの依存性はますます高まったとみて間違いなかった。

ガイザルは心の底から笑いを抑えることができない。

早々にその場を立ち去ると一人自らの書室へ戻り、下品な高笑いをあげる。

外では姫への大歓声。内ではガイザルの勝利宣言。

すべてはガイザルの思惑通り進むかのように思われた――

歴史的な式典から一夜明けて、ヴィヴィアンはいまだ塞ぎ込むアリューネを食堂へ連れて行く。

あれからあまり食事も取ろうとしないアリューネを心配しつつも、こうやってつきっきりでそばにいれるのはとても喜ばしいことだった。

ヴィヴィアンにとってはアリューネに仕えることがすべてであり、この国やガイザルの思惑などどうでもいいことであったが、さすがにこう何日もアリューネの笑顔を見ていないと不安にはなってくる。

「おひい様。もうよろしいのですか?」

今日もまた食事を少しだけ口にいれると、半分以上は残した。

気分が優れないからと公務は見送り、寝室へと戻るアリューネ。

ヴィヴィアンは何も言わずただ黙ってアリューネに付き添い、ベッドにアリューネを寝かしつけると、寝室を出た。

そこでふと、ガイザルの背中が目にとまる。

見知らぬ誰かと、何かコソコソと話をしているが、どうやらこの国の者ではないみたいだった。

またどこかの国からの使者だろうかと、普段なら気にもとめず自分の仕事に戻るのだが、この時はなぜか妙に気になって、ガイザルたちの後を追うことにした。

ガイザルたちが書室へ入っていくのを確認すると、ヴィヴィアンはその扉の前で聞き耳をたてることにした。

「ガイザル殿。実にうまくやりましたな」

「ふん。誰かに聞かれたらどうする。めったなことをいうな」

「では……あの姫様で遊ばせて頂けるので?」

「そうだな。それは貴殿との取引の内容次第……」

どうやらガイザルはプロイセンとはまた別の国とやりとりをするようだ。

しかし、聞き捨てならないのはおひい様で遊ぶという一言。

まさかまたあのようなことをおひい様にさせるのかとヴィヴィアンは内心怒りに震える。

しかしここで自分が出ていったところでガイザルを止めることはできないだろう。

いや止められたとしてもますます、おひい様の立場を悪くするだけ。

それだけはなんとしても避けたかった。もう少し情報がほしい。

ガイザルが一体何を企んでいるのか、おひい様に何をさせようというのか。

ヴィヴィアンはガイザルではなく、取引にきた他国の高官に目標を絞り、後をつけることにした。

ガイザルの部屋から出てきた高官はそのまま城門を出て、町の飲み屋に入っていった。

しばらくすると、酔っ払った高官が今日の宿屋に戻ろうと一人暗い夜道を歩きはじめた。

ヴィヴィアンはその背後からゆっくり近づくと、その高官の後ろからそっと声をかける。

「おにいさん? わたしとちょっと遊ばない?」

「ひっく! え、ねぇちゃんべっぴんさんだねぇ。いいよ。遊んじゃうよぉ!」

食いついたとばかりに、ヴィヴィアンは高官を路地裏へと連れ込む。

まさかこんなところでいきなりするとは思ってもいなかった高官だが、酔っていてうまく状況が飲み込めないのか、ヴィヴィアンにされるがままになる。

「おにいさん。すごくいいものもってるね。ここすごく固くなってる」

「え、あ……ねぇちゃん。そんなとこ……あ」

高官の下半身をじっくり撫で回すヴィヴィアン。

服の上からでもいきり立っているのがわかるぐらい伸び上がる陰茎。

今にもはちきれそうなその陰茎の先に、彼女は指をいやらしく這わせていく。

そのたびにびくんびくんと震える高官の体をガッチリ押さえつけるように建物の壁にもたれかけさせた。

「あ、ねぇちゃん。そんな大胆な」

嬉しそうな喘ぎ声をあげる高官の耳元でヴィヴィアンはこう囁く。

「ねぇおにいさん……今日城で一体なんの話をしていたの?」

ヴィヴィアンはガイザルとこの高官の会話の詳細を聞き出そうとする。

「ふぇ……なんでねぇちゃんそんなこと……あ、そこイイ」

不審がる高官の陰茎の皮を一気に押し下げるヴィヴィアン。

「教えてくれたらもっと気持ちよくしてあげる」

高官はあまりの誘惑に我慢できずにぽつりぽつりと語り始めた。

今回のプロイセンとの戦争はガイザルが仕掛けたこと。

アビスはその計画の途中で殺されたこと。

殺したのは先行隊の隊長であること。

アビスを殺したことでアリューネが塞ぎ込むことを知っており、それを利用してまた各国との交渉にアリューネの体を利用すること。

そしてその手始めとして目の前にいるこの高官が試験としてアリューネを使えるか試すとのこと。

はらわたが煮えくり返そうだったが思いとどまる。

ここでこの高官を殺せば、ガイザルにバレてよりおひい様が悪い立場におかれてしまう。

最悪また地下牢に閉じ込められることも考えられるかもしれない。

今得たこの情報は貴重だ。まずはおひい様にこの事実を話すべきだ。それからどうするかはおひい様と考えることにしよう。

「あ、これで話せることは全部はなしたよ。さぁもっと気持ちよくして」

高官の陰茎が今にも爆発しそうにいきり立っている。

それをドブネズミでもみるかのように見下すと、ヴィヴィアンはそのまま高官の陰茎を口に含む。

「じゅる。じゅば。ちゅむ。ちゅるり」

「ふわぁ! あ、あ、すごい! 吸い取られる!」

ここで高官を満足させずに放っておくとガイザルに告げ口されかねないと判断したヴィヴィアンは最後まで高官を満足させることにした。

おひい様が普段していることにくらべればこの程度のことは何も思わない。

自分が汚れることでおひい様のためになるのなら、喜んで受け入れる。

ヴィヴィアンにとってはおひい様がすべてであり、おひい様以外のことは本当にどうでもいいことだった。

「ほら。びくんびくんしてる。もうでるの?」

ヴィヴィアンの舌が高官の陰茎をなぶりたおす。

上へ下へ動く舌の動きから、右、左、まさに縦横無尽に動き回る器用な舌。

陰茎の先っぽを舌でつつくように、舐めあげると大きく口をあけて言った。

「ほらあなたの臭いザーメン。ここに出しなさい。全部飲み干してあげる」

それと同時に勢いよく放たれる精液。

高官の腰が浮き、亀頭がヴィヴィアンの口に放り込まれる。

彼女もそれを承知したのか、喉の奥で受け止めるように放り込まれてきた亀頭をさらに飲み込んだ。

「びくん! びゅるり! どばっ!」

何度も何度も喉奥に突き刺さる衝撃。

それらすべてを受け止めて、高官の精液を飲み込んでいくヴィヴィアン。

すべてを出し尽くし、絞り出された高官はその場に座り込んでしまう。

「ハァハァハァハァ……ねぇちゃんすごかったよ」

ヴィヴィアンはそんな高官に一瞥もくれずに、そこから足早に立ち去る。

ここまですればこのまま放っておいても大丈夫だろう。

今はとにかくおひい様に会いたかった。

はやく戻っておひい様に伝えなくては。

城へ戻るヴィヴィアンの口元には先程の高官のモノと思われる陰毛が張り付いていたが、それを拭うこともせずただ走った。

おひい様のために。

第三章

ヴィヴィアンが体を張り聞き出した情報はアリューネにとって救いだろうか、それとも絶望だろうか。

とくにアビスの死についての真相をアリューネに話していいものだろうか。

いざアリューネを前にすると、ヴィヴィアンは何も言えなくなってしまった。

「おひい様……今日も食事は……」

「ごめんなさい。食欲がないの」

「かしこまりました」

あれから二日経っている。

あの時はすぐにでもアリューネに真相を伝えるべきだと思っていたが、話したところでアビスが生き返ることはなく、名誉の死だと思っていたものがまさかガイザルの手引による殺害だと知れば、そのショックは計り知れない。

アリューネのためを思えば、何も話さないほうが懸命なのではとヴィヴィアンは思い始めていた。

「あ、あの。おひい様……実は……」

「おや? 姫様。今日も体調が優れないのですかな。そろそろ今後の対策について協議したいのですが……」

ヴィヴィアンがアリューネに何かを話そうとしたタイミングで、ガイザルがノックもなしに部屋に入ってきた。

それに呆れを通り越して何も言えなくなってしまうヴィヴィアン。

ガイザルはとくになにも思わないのか、ベッドに横たわるアリューネに続けざまに語りかける。

それを聞いてるのか聞いていないのか、アリューネはただ黙ってやり過ごした。

やがてガイザルも諦めたのか、渋々と部屋を後にする。

アリューネの侍女であるヴィヴィアンのことなどは目にも入っていないようだった。

「…………」

ヴィヴィアンはそんな自分に歯がゆい思いを抱く。

このままガイザルの思惑通りまたアリューネを利用されるのが我慢ならない。

たとえアリューネに嫌われようとすべて話すべきだ。

そう感じた時、ふと視線を感じてベッドの方へ向き直る。

「ヴィヴィアン。こっちにいらっしゃい」

「は、はい。おひい様」

いつにない冷たい視線。

アリューネが起き上がって話したことよりも、そのするどく冷たい視線に当てられたことが悔しかった。

誰よりもアリューネのことを考えてきたのに、自分はまだアリューネのことを何もわかっていなかったのだと実感させられる。

「ぜんぶ、はなして」

ただ一言。そう告げられた時。

あぁ――やっぱりおひい様はおひい様だ。

ヴィヴィアンはアリューネにすべてを話した。

アビスが殺されたこと。すべてはガイザルによる計画だったこと。アリューネを貶めるため、そしてガイザルの思い通りに操るために仕組まれたこと。この国の腐った真実を、これまでもそしてこれからもアリューネが同じ道を辿るであろう運命にいること。

ヴィヴィアンの口からアリューネのもっとも聞きたくない真実が明かされた。

「そうですか」

もしかしたらすでに知っていたのかもしれない。

自分でもこうして簡単に知ることができるのだから、アリューネが知らないわけがない。

ただ信じたくなかったのだろう。誰かの口から聞くまでは。

アリューネ自身が想像していたとおりの運命が、逃れることのできないこの血の運命から、ほんの少しでも希望を抱いた自分が本当に情けない。

この三百年間、心も体もずっと閉じたままだったのに。

アリューネの瞳から輝きが消え失せる。

「…………」

もの言わなくなった人形のように動かないアリューネを見て、ヴィヴィアンは咄嗟にアリューネを抱きしめた。

「おひい様には私がおります。今までも。そしてこれからも。ずっとおひい様のそばにおります」

ヴィヴィアンはアリューネを優しくベッドに寝かしつけると、その小さな唇に自らの唇を合わせる。

焦点の合わないアリューネの瞳を見つめながら、一生懸命奉仕するように舐め回す。

「ちゅむ、ちゅぱ、ちゅるり」

他の誰に裏切られようと、自分だけはアリューネを絶対に裏切ることはない。

それをアリューネにわかってほしい。ただのわがままなのは承知している。

ヴィヴィアンは自分が持てるすべてをアリューネに捧げるつもりでいた。

「おひい様……だいすき……私はおひい様のことがだいすきですから」

よだれでべちゃべちゃになるアリューネの顔をそっと自らの袖で拭うと、ヴィヴィアンは衣服を脱ぎ始めた。

アリューネはただ黙ってそれを見ている。

生まれたままの姿になったヴィヴィアンがそこに立っていた。

アリューネの乳房に比べると大きく、しなやかに伸びた肢体からは太すぎず細すぎない腰がくびれを主張している。

背中からお尻にかけてのラインは美しく、一介の侍女にしてはどこか別の国のお姫様を思わせる。

「失礼します。おひい様」

そういうとヴィヴィアンはアリューネの衣服も丁寧に脱がし始める。

丹念に口づけを行った結果かどうかはわからないが、アリューネの下着が濡れていることがわかった。

それが心の底から嬉しくて、ヴィヴィアンはまたアリューネに口づけをする。

今度は舌を絡ませるように、アリューネの口の中へ自らの舌を滑り込ませた。

「じゅる、ちゅむ、じゅるり」

アリューネの唾液が溢れてくる。

ヴィヴィアンは必死でそれを飲み込んだ。

アリューネの体液が自らの身体に染み込んでいくのを感じる。

「おひい様。かわいい」

ヴィヴィアンは愛おしそうにアリューネを抱きかかえると、今度はアリューネの小さな乳房に舌を這わせた。

「ぁ……」

アリューネが小さく呻く。

感じてくれている。そう思うと嬉しくてまた乳房をいじる。

ヴィヴィアンは何度も何度も優しくアリューネの乳房をねぶった。時には指で乳首をこねくり回したりもした。そうしてるうちにアリューネの頬も蒸気しはじめた。

「おひい様。今はただ何も考えずにこの快楽に身を委ねてください」

ヴィヴィアンがそういうやいなや、アリューネが軽い絶頂を迎えた。

下着がびしょびしょになってしまい、ベッドのシーツも二人の愛液でべとべとだった。

ヴィヴィアンはアリューネの下着を脱がせると、今度は自らの頭をアリューネの股に沈めた。

「おひい様。どうか私の陰部もどうかその小さなお口で……あ」

それはまるで数字の六と九が合わさったような形。

アリューネの秘部をヴィヴィアンが舐め、ヴィヴィアンの秘部をアリューネが舐める。

お互いに必死で舌を伸ばしながら、秘部を舐め合うその姿はもはや芸術であった。

「あ、あん、おひい様の舌が、私の大事な部分に……きもち、いい。イク!」

アリューネの絶妙な舌使いであっという間に絶頂を迎えるヴィヴィアン。

ヴィヴィアンもまた負けじとアリューネの秘部を一生懸命舐め回し、絶頂へと導いた。

何度目かの絶頂を迎えた後、アリューネの姿が少し成長しているように見えた。

今は少女というよりは女としての色気を醸し出している。

そんな色気に当てられたヴィヴィアンは、アリューネの秘部と自らの秘部を貝のように合わせ始めた。

「あっ、あ、これすごくいい。おひい様のあそこと私のあそこがぴったりくっついて、ひとつになってる!」

あの大好きなアリューネと今ひとつになっているのを感じる。

アリューネの心が弱ったところ漬け込む自分はガイザルたちと何も変わらない。

胸の奥には罪悪感が渦巻くが、それよりも今はこの快楽と幸福感に流されたい。

アビスが殺されアリューネの心に大きなヒビが入り、それを埋められるのは自分だけ。

自惚れにも等しいその感情をヴィヴィアンは抑えることができない。

「あぁ。おひい様。おひい様の中に溶けていく。私がおひい様の中に……入りたい」

ヴィヴィアンのこれ以上ない感情の高ぶりが彼女の体に変化をもたらした。

クリトリスが大きく勃起し始めたのである。本来なら大きくても数センチにしか満たないそのクリトリスは今や数十センチもの大きな陰核になっていた。

誰が見てもペニスのようであった。

「おひい様。ごめんなさい。私もう我慢できません」

アリューネの返事も待たずに、ヴィヴィアンはその怒張した自らの陰核をアリューネの中に潜り込ませた。

「あひっ! あぁああああああ!」

瞬間――絶頂。

これまで感じたことのない絶頂がヴィヴィアンを襲う。

頭の中がチカチカと点滅している。

もう何も考えられなくなったヴィヴィアンは必死で腰を振った。

「はぁ、はぁ、おひい様。おひい様。おひい様のあそこ……」

何度も腰を深くアリューネの秘部にうちつける。

アリューネもまたその度に絶頂を迎えている。

声こそ上げていないが、アリューネはしっかりと感じていた。

「ヴィヴィア――ン」

アリューネが辛うじて声に出した言葉はそれだった。

その瞬間、アリューネの体がみるみるうちに変貌を遂げる。

ヴィヴィアンはその変化の兆しを思い出した。

かつてアビスに出会う前、アリューネは一度だけ自分自身を失った経験がある。

その時もアリューネが何度も絶頂を迎えた後のことであった。

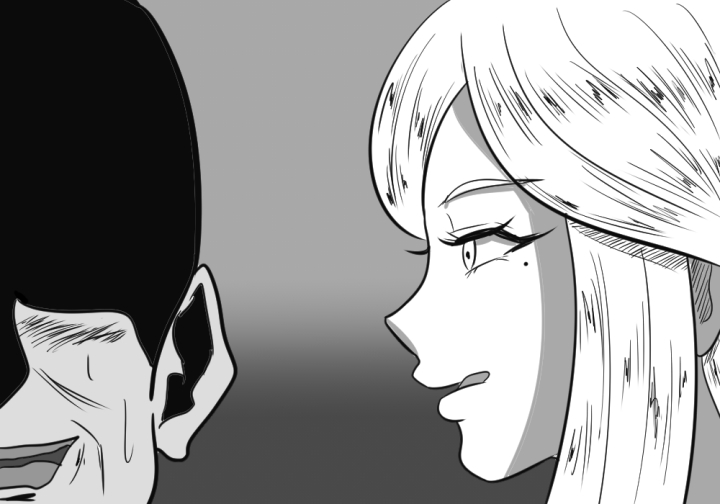

外見が大きく代わり、ヴィヴィアンと同じぐらいの年齢――二十歳前後の姿に変貌し、目つきはするどく、まるで獣を食い殺すかのような殺気を身にまとっている。

にも関わらず、その妖艶さは健在で、大きく実った乳房は溢れんばかり。女としての価値をより高みへと昇華させたその姿こそ、覚醒。

呪われたヴァンパイアの血が覚醒した姿である。

「おひい様!」

咄嗟にこれはまずいと判断したヴィヴィアンが部屋の片隅に置かれていた短剣の柄をアリューネ目掛けて突き立てる。

しかし、すんでのところでアリューネの腕が先に短剣を振り下ろすヴィヴィアンの腕を掴んだ。

「痛っ!」

覚醒前の少女のようなアリューネはもういない。

今は自分よりも大きく、腕力も増した覚醒後のアリューネ。

以前は不意をつき、なんとか気絶させることで事なきを得たが、今回はそうもいかなさそうであった。

「おひい……様、正気に……あぐ」

アリューネは片腕でヴィヴィアンを軽く持ち上げるとベッドに彼女を叩きつけた。

我を忘れたアリューネの暴力がヴィヴィアンに降り注ぐ。

どんなにあがいても振りほどくことができないその腕の力、まさにヴァンパイアそのものである。

「おひい様……」

ヴィヴィアンはもはや観念したのか、自らの命を捧げる覚悟をした。

しかし、アリューネの動きがそこで止まった。

「…………」

何かを考えるような仕草をしたあと、アリューネの瞳が死に瀕してなおそそり立つヴィヴィアンの陰核に注がれる。

ヴィヴィアンは恥ずかしそうに顔を伏せた。

自らが犯した罪がアリューネを覚醒まで導いてしまった。罪悪感と羞恥心がごちゃまぜになっても、先程の興奮が冷めることはなく、痛いぐらいに勃起したその陰核を鎮めることは叶わなかった。

ヴィヴィアンが何かを言うより先に、アリューネがその陰核の上にまたがった。

「おひい様なにをっ――!」

止める間なく振り下ろされるアリューネの腰。

しっかり濡れていたので、するりとヴィヴィアンの陰核をその割れ目に滑り込ませた。

と同時に激しく腰を上下させるアリューネ。

「そ、そんなっ! おひい様っ! あ、あ、あ、ひぐっ!」

まるで杭を打つかのような激しい騎乗位。

何度も上下に動いてはヴィヴィアンの陰核を飲み込み続ける。

イキたくてもイケないそのスピードにヴィヴィアンは泡を吹き始めた。

「あぐっ、あ、んはぁ、はぁ、んんっ」

呼吸もまともにさせてもらえない。なのに体はアリューネを拒むことはなかった。

なぜならヴィヴィアンの陰核がアリューネの膣内を行き来する度に神経を焼き切るような快感に見舞われるからだ。

およそ人間のそれではない。成熟したアリューネの膣内はもはや何者も拒むことはない。

一度その膣内に入ってしまえば、死ぬまで精気を搾り取られる。

かつてアビスの同胞たちを何人も葬り去った悪魔のような膣であった。並大抵の人間ではその快楽に耐えきれずに脳の神経がやられてしまう。あまりの気持ちよさに鼓動が早くなり、心臓が爆発する者さえいた。

そんな強烈な快楽にヴィヴィアンも襲われている。

「あんんっ、イクっ、またイクーっ」

もはや何度目の絶頂かわからない。イカされ続けてなお勃起が治まることはなかった。

このままでは本当に死んでしまう。

血は薄いとはいえ、ヴィヴィアンもまたヴァンパイアであった。

アリューネとは系統が違うが、人間ではない。だからこそまだ生きているのである。

普通の人間なら覚醒後のアリューネに一度イカされただけで絶命する。

「おひい様っ! ああーっ、イク、イクぅううううううううううううううっ」

もはや正気でいるのがやっとだった。

どれだけイッてもアリューネが腰を止めることはない。

あと二、三回イカされたらいくらヴァンパイアの自分でも殺されてしまう。

ヴィヴィアンが命の危険を感じたその時、寝室に突如入ってくる人の影。

「姫様。夜分おそく失礼します」

ヴィヴィアンとは違う別の侍女の一人である。

それに気づいたのか、アリューネがヴィヴィアンから飛び退き、目の前の侍女を襲おうとする。

「だめ! おひい様!」

「きゃぁあああああああああああ!」

叫び声とともに黒い影が扉の外に走り去る。

ヴィヴィアンの声に反応したのか、それとも別の何かに目標を変えたのかアリューネがその場からいなくなったのは確かだった。

ヴィヴィアンは一瞬安堵するが、すぐにまずい状況になったと冷静に判断する。

何が起こったのかわからない様子の侍女を宥めるとすぐに着替えて自らもアリューネの後を追った。

このままではこの国の者すべてが殺されてしまう。

覚醒したアリューネに理性は残されていない。ヴァンパイアの血に囚われて破壊の限りを尽くすだろう。

そうなるともうおしまいだった。これまでアリューネを慕っていた者たちでさえ関係なく無差別に殺されるのだ。

アリューネが愛したこの国の罪なき民たちまで。それをアリューネ自身が理解したとき、おそらくもう二度とアリューネの心は元には戻らないだろう。

そんな確信があった。アリューネの正気を取り戻さなければとんでもないことになってしまう。

ヴィヴィアンは走った。

アリューネがアリューネ自身の手で愛する民たちを殺していく姿を見たくはない。

それだけは絶対にさせてはいけない。

この命を投げ売ってでもアリューネを止める。

ヴィヴィアンは覚悟を決めてただ走った。

「はぁはぁはぁはぁはぁ」

城内のあちらこちらから悲鳴や雄叫びが聞こえる。

おそらく覚醒したアリューネの姿をみた城内の人間が驚いて声を上げているのだろう。

もしかしたらもう何人かはアリューネに殺されているかもしれない。

ヴィヴィアンはとにかく叫び声が聞こえる方に向かって走った。

「はぁはぁはぁはぁはぁおひい様」

おびただしい血痕が地面に飛び散っていた。

何人かの兵士の首もそこら中に転がっている。

遅かったのか。いやまだだ。城を出る前に止めなければ、今度は町の人間が危ない。

城門に兵士が集まっているのを確認する。

どうやら誰かを必死に守っているようだ。

ヴィヴィアンはその場から階下へ一気に跳躍した。

普通の人間なら着地するときに両足が折れている高さであったがヴァンパイアのヴィヴィアンにとっては造作も無いことだった。

「おひい様!」

そこには何人かの死体と、怯えるガイザルを守る兵士の姿があった。

「な、なんだこいつは一体……」

「どこからこんな化物が……」

「ガイザル様。これは一体……」

誰も目の前にいるのがアリューネだとは気づいていない。

もはやあの優しい少女であったアリューネの姿はそこになく、怒りに我を忘れた金髪碧眼のヴァンパイアの姿がそこにあった。

「お、お前たち。私を守れ! こ、この化物を私に近づけさせるな!」

すべての元凶であるガイザルが兵士たちを盾にして保身に走る。

それを見たアリューネが大きく声を張り上げると、耳をつんざくような音響が響いた。

同時にその場に倒れる数人の兵士たち。どうやらその声を聞いて気を失ったようである。

辛うじて意識を保てたのは、ガイザルとどこかで見たことのある一人の兵士――アビスとともにプロイセンに向かった先行隊の隊長だけであった。

「ガイザル殿。私の後ろに――あが」

隊長がガイザルを庇うようにアリューネの前に飛び出した瞬間――首が宙を舞った。

視界がぐるりと一回転し地面に叩きつけられる。自分の体とガイザルの姿が逆さまに映る。

何が起こったのか理解しないまま絶命した。

「ひっ!」

ガイザルはその場に尻もちをついた。

あまりの恐怖に失禁もしている。なぜこうなったのか。一体自分はどこでミスをしたのか。目の前の化物はアリューネ。かつて地下室に閉じ込め、アビスたち少年を生贄に捧げ鎮めた本物の怪物である。

そんな怪物が今目の前に立っている。それだけでも恐怖なのに、今はその化物の生贄にされそうになっているのは紛れもなく自分自身であるという確信があった。

もはや取り繕っている場合ではない。なんとかアリューネを正気に戻さねば。

ガイザルが自らの行いの過ちを認めようと声を発しようとしたその瞬間――

「がはっ!」

胸を貫く何か。

それがアリューネの腕だと気付くのに数秒もかからなかった。

「はは……やはり。お前は化物」

もはや笑うことしかできない。どろりとした血液が口から溢れ、息をすることもできなかった。

心臓を握られている。自分は死ぬだろうという確信があった。

「やはり……ぐふっ、美しい、その……がは……姿」

アリューネの瞳に光はない。

ただ目の前の人間を破壊することだけが目的あるように。

「げぼぉ……私が死んでも……貴様の運命は……変わらない」

ガイザルはまるでこうなることがわかっていたかのように、最後まで下卑た笑いを抑えることはなかった。

「アリューネ。地獄は今はじまったのだ! がはぁ!」

断末魔が城内に轟く。

ガイザルの心臓はアリューネによって握りつぶされた。

しかし、アリューネは正気を取り戻していない。

ヴィヴィアンが駆け寄ってくる。

「おひい様!」

ヴィヴィアンの呼び声にも反応しない。

アリューネは辺りを見渡すと、気を失っているだけの兵士に目を向けた。

おそらく、ガイザルを殺して標的を変えたのであろう。

アリューネの手が兵士に伸びる。

「おやめくださいおひい様!」

ヴィヴィアンがその腕を必死に止める。

同じヴァンパイアとはいえ、覚醒したアリューネの力はヴィヴィアンでは到底抑えることはできない。

それでももうこれ以上アリューネに人を殺してほしくはなかった。

これ以上関係ないものを殺してしまえばアリューネの心は元に戻らない気がしたから。

「おひい様。ガイザルは死にました。アビスを殺した隊長も貴方が殺しました。これでいいじゃないですか。もういいじゃないですか。これ以上はもう……おひい様。どうか元のおひい様にお戻りください」

もはや感情に訴えるしかなかった。

覚醒したアリューネを正気に戻すには何人もの犠牲が必要であることはわかっていた。

それでももうこれ以上アリューネに罪もない民の命を奪わせるのは残酷すぎる。

涙ながらに訴えるヴィヴィアンを前にしてもアリューネは正気を取り戻さなかった。

アリューネの腕が兵士に振り下ろされる。

咄嗟にヴィヴィアンはその兵士を庇った。

「おひい様――っ!」

叫び声とともにヴィヴィアンの右腕が宙を舞う。

「あぁあああああああああああああああ!」

千切れた腕を庇うようにヴィヴィアンがその場にうずくまった。

それを何の感情もなくただ見下ろすアリューネ。

ヴィヴィアンはそれでもなお、アリューネに語りかける。

「おひい様……どうか。おやめください」

何を思ったのか、痛みで頭がおかしくなったのか。ヴィヴィアンは千切れた自らの右腕を拾うとアリューネの前に差し出した。

自分の命でアリューネを正気に戻す。もしかしたら同じヴァンパイアである自分の血ならアリューネを元に戻せるかもしれない。

咄嗟に思いついた何の根拠もない絶望的な考えであったが、ヴィヴィアンは躊躇しなかった。

棒立ちするアリューネの口に千切れた自らの腕を押し込む。

アリューネはそんなヴィヴィアンの行動に驚いたのか、それともただ反動で動いただけなのか、ねじ込まれたヴィヴィアンの右を噛み砕いた。

アリューネの口の中からヴィヴィアンの血が溢れ出す。

「ヴィ……ヴィ……ア」

アリューネの瞳に光が戻り始める。

その時――アリューネの脳裏に一筋の光が差し込んだ。

『アリューネ……約束を思い出して……この国を決して見捨てないってあの約束を……』

それはアビスの声。

死んだはずのアビスの声が脳内に響き渡る。

約束――生きて帰ると言った貴方は約束を守らなかった。

なのにわたしには約束を守れという。

そんな理不尽なことがあってたまるものか。

アリューネは怒りと悲しみでもうどうしていいかわからない。

けれど、目を開けるとこちらを泣きながら必死で止めようとするヴィヴィアンの姿が映った。

そうか。覚醒してしまったのか。アビスを殺しかけたあの時の覚醒がまた起こったのだ。

アビスの笑顔が脳裏に浮かぶ、自分のことをを無邪気に信じてくれたあの笑顔が。

「ごめんなさいアビス……ごめんなさいヴィヴィアン……」

アリューネの体が小さくなっていく。

幼さを残す少女の体に。覚醒が解けたのである。

アリューネの意識はそこで途絶えた。

終章

あれから一ヶ月の月日が流れた。

城内はあらかた片付いて、もはや血痕は跡形もない。

アリューネによって殺された者はガイザルを含め、十人程度であった。

不幸中の幸いとまでは言わないが、たったそれだけの人数で済んだことは素直に喜ぶべきだろう。

しかも、今回の事件は突然現れた謎のモンスターのせいになっている。

もちろん。アリューネが起こした事件に間違いないはなく、アリューネ自身に理性がなかったとはいえ、到底許されるものではなかったが、ガイザルを失くした淫スパニア公国の支えはもはやアリューネ一人だけであった。

「おひい様。そろそろ……」

片腕を失ったヴィヴィアンがアリューネの前に現れる。

何度みてもその失くなった右腕に心を痛めるアリューネ。

事のいきさつはすべてヴィヴィアンから聞かされている。

信じられないことだがすべてアリューネ自身が行ったこと。

記憶がないからという言い訳は通用しないことぐらいアリューネも理解していた。

「わかりました」

だからこそ。今はこの国のために立ち上がらなくてはならない。

「淫スパニア公国に住まうすべての民たちに告げます。ガイザル亡き今、この国は政治的にも軍事的にも弱小です。これまでわたしはすべてから逃げることばかりを選択してきました。その結果より多くの大切なものを失い、本来守れたはずの命まで守ることができませんでした。ですから、今度はわたしも一緒に戦います。この国を守るためにわたしも一緒に戦います。だからどうか、もう一度、もう一度だけ皆様のお力もお貸しください。こんなわたしのために皆様どうかお力をお貸しください。わたしは今度こそ皆様の姫になりたい」

民衆の中にはアリューネが殺した兵士たちの家族もいる。

真実を告げることが必ずしもこの国のためになるとは思えなかった。

嘘をついてでも今は国をひとつにまとめ上げなくてはいけない。ここでアリューネの真実が白日の下に晒されれば民衆の支持をすべて失い、やがてこの国は内戦によって滅ぶだろうことは目に見えて明らかであった。

他国に比べ小さなこの国は結束力こそが命であり、その崇拝にも似たアリューネへの心酔こそがこの国を突き動かす原動力である。

アリューネは思い知らされる。自分も結局ガイザルと同じことをしていることに。

民を騙し、真実を隠して体の良い言葉を並び立てて、戦へ駆り立てる。

それが嫌ならまた自らの身を穢してでも、この国のために身を捧げる。

残酷な運命は何も変わることはない。

「うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお姫様!」

「アリューネ姫えええええええええええええええええ!!!」

「姫様ぁああああああああああああああああああああ!!!」

もはや誰も疑うことを知らない。

アリューネ自ら立ち上がると宣言したこの国に敵はいない。

民にとっての本当の悲劇は自らが崇拝するアリューネが自分たちを騙しているという真実に無自覚であることだった。

これほど民に愛され、またアリューネ自身も本当に心の底から民を愛してもなお、二つの心は交わることはない。

どこまでいっても平行線。

それでもアリューネは歩むことを止めない。

「アビス……これで良かったのですね。貴方との約束。わたしは必ずこの国を守ります。何があろうと、どんなことをしてでも」

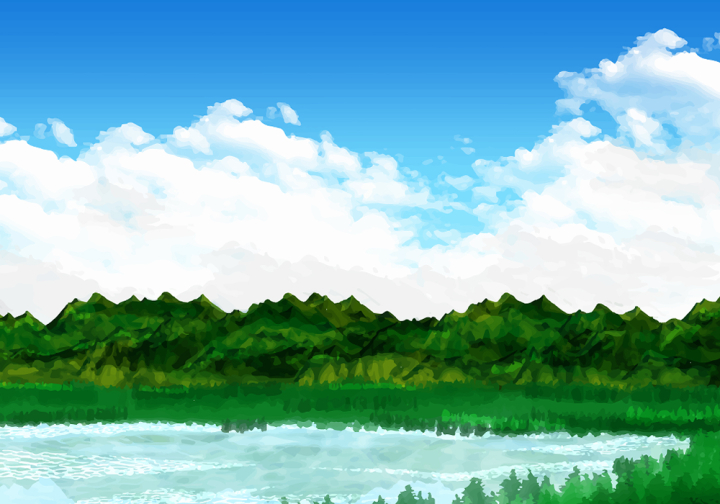

かつてアビスとともにやって来たことのある町のはずれの湖畔に小さな墓を立てた。

もちろんそこにアビスの亡骸は存在しない。形だけのお墓である。

アビスの墓の前でアリューネは祈りを捧げる。

呪われた血を受け継ぐ金髪碧眼のヴァンパイア――アリューネ。

これはそんな被虐の少女の物語。

いつ終わるともしれない輪廻の物語。

完